ゲーム概要

| ゲーム名 | Phantomancer(ファントマンサー) |

| ジャンル | ストラテジー、デッキ構築、カードバトル |

| プレイ人数 | 1人 |

| プレイ時間目安 | 1周30分程度 難易度は最高で10まで存在=10周 ※ただしチュートリアルを兼ねた本編+αがあるので実際は12周 |

| 販売形態 | Steam |

| 価格 | 1400円 |

| 参考URL | Steam https://store.steampowered.com/app/3442280/Phantomancer/ |

| 一口メモ | ファントム(ユニット)を出し入れしながら戦う新感覚カードゲーム |

公式PV

はじめに

今回紹介するのは、スレスパ(slay the spire)系カードゲームであるPhantomancer(ファントマンサー)です。

スレスパ系のカードゲームとは、ざっくり言うと、ランダムドロップするカードを組み合わせて戦いながら、ダンジョン最深部を目指すターン制バトルのゲームです。最深部に到達するor途中でやられてしまうとリセットされるため、ドロップするカード同士のシナジーを考えながら、一期一会なデッキ構築を楽しむゲームです。

そして本作は、そんなスレスパ系カードゲームの中においても、かなり独自性の高いゲーム性になっており、カードをプレイする事で、ファントムという味方を召喚して戦うカードゲームになっています。

このファントムは比較的簡単に敵に倒されてしまうのですが、召喚時の配置を工夫する事で、特定のファントムを守りつつ壁役を立てながら戦うといったプレイングが可能になっており、これで強力な味方を守りながら戦うのが基本的なゲームスタイルになっています。

↑1vs多数になる事が多いゲームジャンルにおいて、多数vs多数が基本という新感覚が特徴的

なお最後尾にいる女の子が主人公で、このキャラが倒されるとゲームオーバーになる

基本的なゲームの流れ

①ゲーム全体の流れ

ゲームの流れそのものは、大半のスレスパ系のカードゲームと同様のものになっています。

①難易度と初期デッキを選択する

②ゲーム開始前にスタートボーナスとして、カードを3枚貰う

(通常カード2枚+上級ファントムカード1枚)※カードの種類については後述

③1ステージ辺り4or5マスで構成されたダンジョンを攻略していく

④2ステージ毎に最終面でボス出現

※ボス撃破後に初期手札+1などのバフが貰える

⑤全6ステージを攻略できたらクリア

ゲームの概要欄でも記述したのですが、ゲームクリアまでに要求されるステージ数が多くても30個に満たず、更に戦闘マス自体は1ステージ辺り1回or2回しか踏まないように出来てるので、30分もあれば1周出来る形になっています。

また①について、初期デッキは複数あるのですが、クラス制度はないため、どの初期デッキを選んだとしても、道中ドロップするor使えるカードは同じです。※体感初期デッキによってドロップするカードの傾向性は違うかも?

↑1ステージ辺りのマス目は少ないので、1周当たりのゲームプレイ時間は短い

↑全部で7つの初期デッキが用意されており、軸となる戦い方が異なるが

デッキによって使えるカードが変わったりするという事は(おそらく)ない

②カードの種類

本作のカードは全部で5種類存在します。種類としては以下の通りです。

①ファントムカード

②上級ファントムカード

③スペルカード

④アイテムカード

⑤デバフカード(デメリットカード)

①と③は基本となるカードであり、この2つを組み合わせてデッキを構築していく事になります。

一方で②と④はメインデッキではなく、ポーチという場所に入るカードになっており、数に制限がかかる代わりに、いつでも好きなタイミングで使えるカードになっています。※ただし②の上級ファントムカードは使用に条件があり、④のアイテムカードは消費式

最後に⑤はデメリットしかないカードであり、一部カードを使用した際に生成されたり、敵がデバフ行動として押し付けてくるカードになっています。※デバフカードはターン終了時や戦闘終了時に廃棄され、基本的にはデッキに残らない

↑カードの種類は全部で5種類

③戦闘システムについて

基本的なルール

本作の独自性が強い所がこの戦闘システムです。

プレイヤーは毎ターンマナ(初期状態は3)を獲得し、このマナはターン終了時にリセットされてしまうため、可能な限り綺麗に使い切る必要があるわけですが、このマナを使って出来るのが①通常ファントムの召喚②スペルの使用の2つになります。

ファントムには攻撃力と体力の2つが設定されており、体力が0にならない限り、ターン終了時に毎回攻撃力分のダメージを敵に与えてくれる仕組みになっています。ファントムは最大3体まで召喚出来る他、召喚時限定で配置場所を自由に選べるため、相手の攻撃や状況に合わせて適切な配置をしてあげる必要があります。

例えば敵が最後尾を優先して攻撃してくる場合には、主人公を最後尾に置くとそのままダメージを全部貰ってしまうため、新たに高体力のファントムを最後尾に召喚したりといった具合です。

ファントムの中には高攻撃力低耐久なキャラもいたりするのですが、こういったキャラに継続的にダメージを出して貰いたい場合、最悪主人公を盾にしたりといった配置方法もあったりします。

↑ファントムの配置場所は、画像のようにファントム配置時のみ決定出来る

※例として上記画像の場合、敵は前方のファントムに4ダメージの攻撃を1回、その後1ダメージの攻撃を2回してくるようになっている。手札のトカゲは攻撃力6体力2のファントムとなっているが、このトカゲを主人公の前方に設置した場合、主人公への被弾を0に出来る代わりにファントムは全滅する。

一方でトカゲを主人公の後方に設置すると、主人公には1ダメージ×2の攻撃が飛んでくる事になるが、その代わりにトカゲは生き残るため、次のターンも6ダメージ相手に与えてくれる事になる。

このように配置場所によって次ターンの結果が大きく異なるのがこのゲームの醍醐味である。

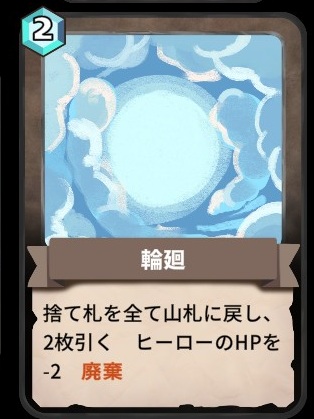

補足1:輪廻(デッキの補充)

デッキを底まで引いてしまった場合、他のスレスパ系のカードゲームと同様に、捨て札をシャッフルして再び山札に戻すという行為を行うのですが、その際に【輪廻】というカードを使わなければデッキを再補充出来ない形式になっています。【輪廻】には2マナと2ダメージ(貫通効果付き)がかかるため、【輪廻】を使えるようにマナを残しつつ立ち回る必要があるわけです。

↑山札が0になった次のドローで必ず引くことになるスペルカード輪廻

このカードを使わないと山札を補充する事が出来ない

補足2:マナ抽出

配置したファントムは任意のタイミングで撤退させる事も可能なのですが、それがマナ抽出になります。具体的には召喚したファントムを捨て札に置く代わり、1マナ生産してくれるシステムになっています。更にファントムの中にはマナ抽出時に追加効果を発動する者がいたりなど、非常に戦略的なシステムになっています。

例えば下記の【トカゲの郵便屋】というカードは1マナで召喚でき、召喚時に1ドロー効果があります。つまり【トカゲの郵便屋】を召喚してすぐにマナ抽出を行うと、実質的に0マナで1ドロー出来るといった使い方が可能です。

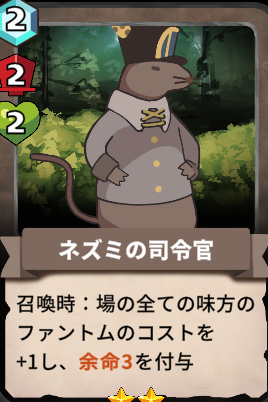

ここに味方のマナ抽出に反応する上級ファントムを使ったり、ファントムを召喚するたびに攻撃力が上昇する【ネズミの冒険家】と組み合わせて攻撃力を上昇させたりといったコンボも行えます。

なおマナ抽出には他にも重要な点があり、それが捨て札に置けるという点です。敵に倒されたファントムは廃棄場におかれてしまい、【輪廻】によるデッキ補充の対象外になってしまうのですが、それを回避出来るようになるため、ファントムを盾として使い切るか、先を見据えて一度撤退させるか取捨選択出来るというわけです。

※マナ抽出などで撤退させたユニットは、その戦闘中はバフデバフがリセットされず、再度山札から引くとそのままなのも地味に面白ポイント。

↑召喚したらそのまま置いて攻撃役にしても良いし、マナ抽出で実質0マナカードとして使っても良い

中々小回りが利いて便利なカード

↑マナ抽出と組み合わせる事で真価を発揮するカードも存在する

↑廃棄と捨て札はしっかり区別されており、カードによって対象になる範囲が異なる

【輪廻】が山札に戻せるカードは捨て札のカードのみ

補足3:上級ファントム

上級ファントムはポーチという専用スロットに配置され、いつでも好きなタイミングで召喚出来る代わりに、召喚したファントムを生贄として要求するカードになっています。

例えば3コストの上級ファントムを召喚したい場合、既に召喚したファントムの中から3マナ分のファントムを生贄に捧げなければなりません(3マナのファントム1体or2マナと1マナのファントム1体ずつor1マナのファントム3体どれでも可)。手札のファントムは対象外なため、場のファントムをやりくりしながら召喚する必要があるわけです。

上級ファントムは効果やステータスが通常ファントムより強力な他、体力や攻撃力の他に配置場所もリセットされるため各種調整に使えます。更に召喚にマナを使わない事から、前ターンに配置しておいたファントムを生贄に捧げて上級ファントムを召喚し、その上でマナを使って追加のファントムを召喚するといった方法もあります。

↑召喚時や毎ターン開始時にアドを取るカードから、高コスト&ステータスの暴力なカードまで様々

↑中には上級ファントムの召喚をサポートするファントムカードも

このカードは2マナ=コスト2のカードだが、自身の効果でコスト3になる

つまり2マナだけでコスト3の上級ファントムを召喚出来るようになる

良い所・オススメな点

①未来を見据えた戦略性が高いゲーム性

既に何度も述べている事ではありますが、その独特な戦略性の高さが本作最大のポイントでしょう。特に重要なのが、ファントムを一度召喚してしまえば、敵に倒されない限り永続的に残し続けられるという点です。

ファントムが生き残るように調整しつつバフを積み上げたり、生き残ったファントムをマナ抽出する事で手数を増やしたり、生き残ったファントムと新たに召喚したファントムを組み合わせて高コストの上級ファントムを召喚したりなど、ファントムが生き残るよう工夫する事で、次ターン以降のリソースになります。

一方で敵も段々バフを積み上げていくため、なるべくターンをかけずに敵を倒したいわけですが、基本的に体力の高いファントムは攻撃力が低く、逆に攻撃力が高い味方は体力が低いので、敵の攻撃を耐えられるギリギリのラインを見極めながら戦略を組み立てる必要もあります。

工夫をすれば一部リソースを残せるからこそ、スレスパ系のカードゲームの中では特に未来を見据えたゲーム性になっているといえます。

↑初見では内容はわからないと思うが、ゲームの雰囲気の参考例としてプレイ動画

自身の体力と相手の行動を見比べつつ、デッキをぶん回して綺麗に勝てた時が非常に気持ち良い

②初心者向けなゲーム設計

本作はこの手のゲームとしてはかなり初心者向けのゲーム設計になっています。理由としてはいくつかあるのですが、①デッキを太らせる事が前提になる ②それぞれのボス敵に対してメタとなるカードが存在する の2つが主だった理由として挙げられます。

まず①については、スレスパ系のカードゲームは基本的に手札の再現性を上げる(手札の内容を安定させる)ために、ショップでのカード売却やイベントを駆使してなるべくデッキ枚数を抑える工夫が必要になってくるのですが、本作はデッキの補充に【輪廻】が要求される関係上、デッキ枚数を抑えると逆にデッキの回転率が悪くなります。

全体的にステージ数がそこまで多くない事もあり、基本的にカードを次々に追加していっても問題ないバランスになっているので、デッキ構築が素直でかなり分かり易いです。

②は本作ではボス毎にメタとなるようなカードがいくつか存在しているので、ボスの勝手さえわかれば攻略のハードルそのものは低くなっています。更に基本的にゲーム攻略中に、次戦う事になるボスをシルエットで紹介してくれる形になっているので、事前のデッキ構築計画が立てやすく、この点でもハードルは低いです。

勿論難易度が上がってくると、色々とコンボを考えたり、状況に合わせたカード選択などは必須になってきますが、裏を返せばそこさえ抑えていれば基本的に問題なく最後まで走り切れるため、この手のジャンルが初心者でも、オススメしやすいです。

↑例えば画像のボスは、攻撃がファントムに命中すると即死という一見クソボスなのだが、

最終版のボスでありながら攻撃力が低くく、右に挙げたカードが対策として大きく機能する。

速攻:プレイヤーは即死しないのでプレイヤー強化を中心に攻撃する

怪談:ボスが攻撃してくるターンだけファントムを手札に回収して即死を防ぐ

※この他シールド(アーマー)を盛って直接ダメージを防ぐ事でも即死を回避出来る

↑次に戦うボスを事前に教えてくれるので、ある程度対策しやすい

そのためむしろ事前予測の出来ない雑魚戦の方が事故死しやすかったりする

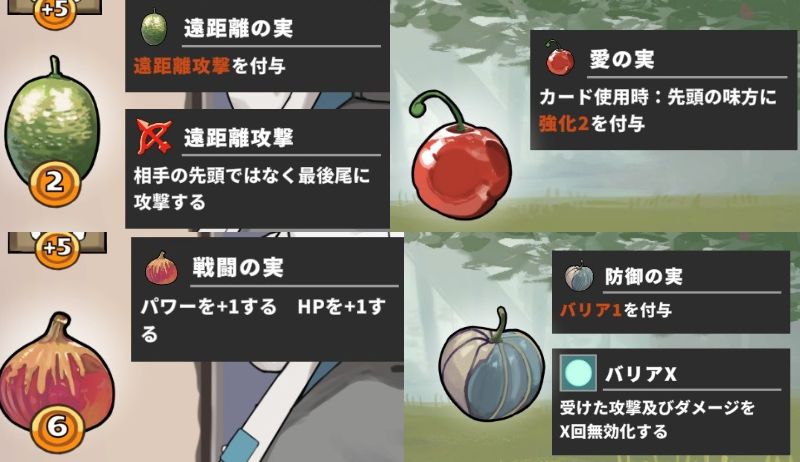

③カード強化の要素とファントムの相性○

本作では木の実というアイテムを使うとカードを強化出来るのですが、これが個人的には一番面白いシステムでした。木の実にはカードのコストを1減らしたり、ステータスを強化するという単純なものから、要求マナが1増える代わりにファントムの攻撃を全体化したり、カード使用時に追加で1マナの最下級戦士のリスを追加召喚したりなど、ファントムを召喚するシステム故の固有効果があったりします。

例えばリスを召喚する木の実は、リス自体は非常に弱いものの、壁としての運用だけでなく、マナ抽出でマナに変換したり、上級ファントムのコストとして使ったりなど様々な用途で使えます。

このようにファントムとカード強化の要素の噛み合いがよく、工夫のしがいがあるシステムになっているのが非常に好印象です。

↑カード1枚につき、木の実を1つ付けられるのだが、その効果は様々

気になる点・注意点

①ストーリーはほぼオマケかつ若干ダーク

本作に限らずスレスパ系のカードゲームの多くに当てはまるのですが、ストーリーはオマケよりです。またクリア時に開放される1枚絵や一部カードデザインはR-15程度のお色気感があるものになっているのですが、一方でクリア時に開放される回想シーンを見る限り、若干ダーク感のある世界観設定になっているようです。

↑絵柄自体はかなりゆるふわな可愛い感じなのだが、テキストの節々にダークな所を見せる

おわりに

以上がPhantomancerの紹介記事になります。スレスパ系のカードゲームに慣れ親しんだ人ならば新鮮な気持ちで楽しめますし、そうでない人でも、ハードルが低くて遊びやすいのではないかと思います。

ゲームバランス等も工夫の範疇で十分色々出来るようになっているので、かなり良質な個人製作ゲームになっています。

コメント