ゲーム概要

| ゲーム名 | エスケープ フロム ダッコフ(Escape from Duckov) |

| ジャンル | アクション、シューティング、探検、PvE脱出シューター、ルートシューター |

| プレイ人数 | 1人 |

| プレイ時間 | 50時間〜100時間以上 (難易度や単純なドロップ運、やりこみ具合に応じて変化) |

| 販売形態 | Steam |

| 価格 | 1800円 |

| 参考URL | Steam https://store.steampowered.com/app/3167020/_/?l=japanese |

| 一口メモ | 実はタルコフというよりゼロシーベルトのアヒル版 |

公式PV

はじめに

今回紹介するのは、そのタイトルとビジュアル通りカジュアル化した脱出シューターゲームである「エスケープ フロム ダッコフ」になります。

脱出シューターというジャンルは、極限の緊張感と物資収集の中毒性という魅力を持つ一方で、緊張感を保つために用意されている「倒されたらすべてを失う」「PvPによる突然の死からのロスト」「複雑な操作と専門知識の要求」といった要素が、ハードルの高さに繋がっていました。

しかし、本作はこれらの課題に対し、アヒルという親しみやすいビジュアルと、「ソロプレイ特化」「カスタム難易度」という柔軟な設計を採用しました。これにより、プレイヤーはロストの緊張感というジャンルの核となる要素を味わいつつも、PvPのストレスから完全に解放され、自分のペースで育成と探索を楽しむことができるようになっています。

成長システムがあらたに採用され、探索を通じて集めたアイテムを投入する事で自キャラが永続的に強化されるのも1つの特徴となっており、自キャラが徐々に強化されていくため、道中でアイテムをロストしたとしても、少しずつゲーム攻略が簡単になっていくようなゲーム性になっているのも特徴的です。

なおタイトルを踏まえればオマージュ元は脱出シューターの元祖であるタルコフなわけですが、ゲーム性などを踏まえると、同じくタルコフを参考にしつつもS.T.A.L.K.E.R.要素を織り交ぜた世紀末脱出シューターゲームであるゼロシーベルトというゲームの方が系統としては近いのではないかと思います。

筆者は過去にこのゼロシーベルトについてもレビュー記事を書いていますので、気になったらぜひ確認してみてください。

良い所・オススメな点

①「ロストの恐怖」と「永続的な成長」が織りなす中毒性

脱出シューターの醍醐味ですが、NPCにやられてしまうと全ロストする恐怖があるからこそ、逆説的にアイテム収集が楽しいのが本作の魅力となっています。特に本作の場合、例えば医療品ストアには回復アイテムや注射剤(バフアイテム)がドロップしやすいという一定の傾向性がある一方で、何気なく倒した敵の持ち物を見たり、民家を漁っているとレアアイテムがドロップしたりという事があるため、予想だにしなかったタイミングでレアアイテムがドロップすると特に面白いゲームになっています。

またロストしてしまうアイテムは探索中に拾ったアイテムに限らず、持ち込んだ装備も含め、すべてがその場にドロップしてしまうので、高級装備で身を固めると探索中の戦闘が楽になり急な接敵などにおける死亡リスクなども抑えられる一方で、万が一やられた場合の損失も大きくなったりなど、倒される事に対するリスクが大きくなっていくので、戦闘そのものがヌルゲー化したとしても、一定の緊張感を保ったまま遊ぶ事が出来ます。

一方で、この厳しさを和らげ、プレイヤーの再挑戦への意欲を支えるのが、ロストしない育成要素となっており、主に以下の4つがあります。

隠れ家(拠点)の強化:探索で持ち帰ったジャンク品や資金を投じて、プレイヤーの拠点施設をアップグレードできます。これにより、より強力な武器のクラフトが可能になったり、施設開放による新たなスキルツリーの解放などもあります。

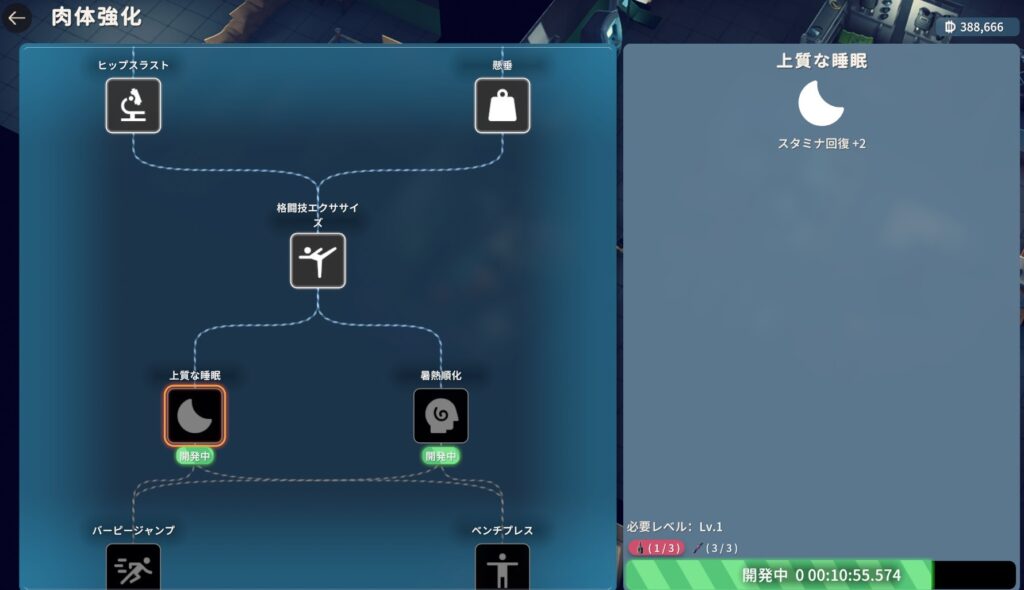

アヒルのスキル成長:クエストの完了や敵の撃破で得られる経験値に応じてレベルが上昇すると、習得可能なスキルがどんどん増えるシステムになっています。スキルの解放には探索中に集められる様々なアイテムが要求され、HP、重量制限の増加、リロード速度の上昇、銃の反動制御といった能力が永続的に強化されます。

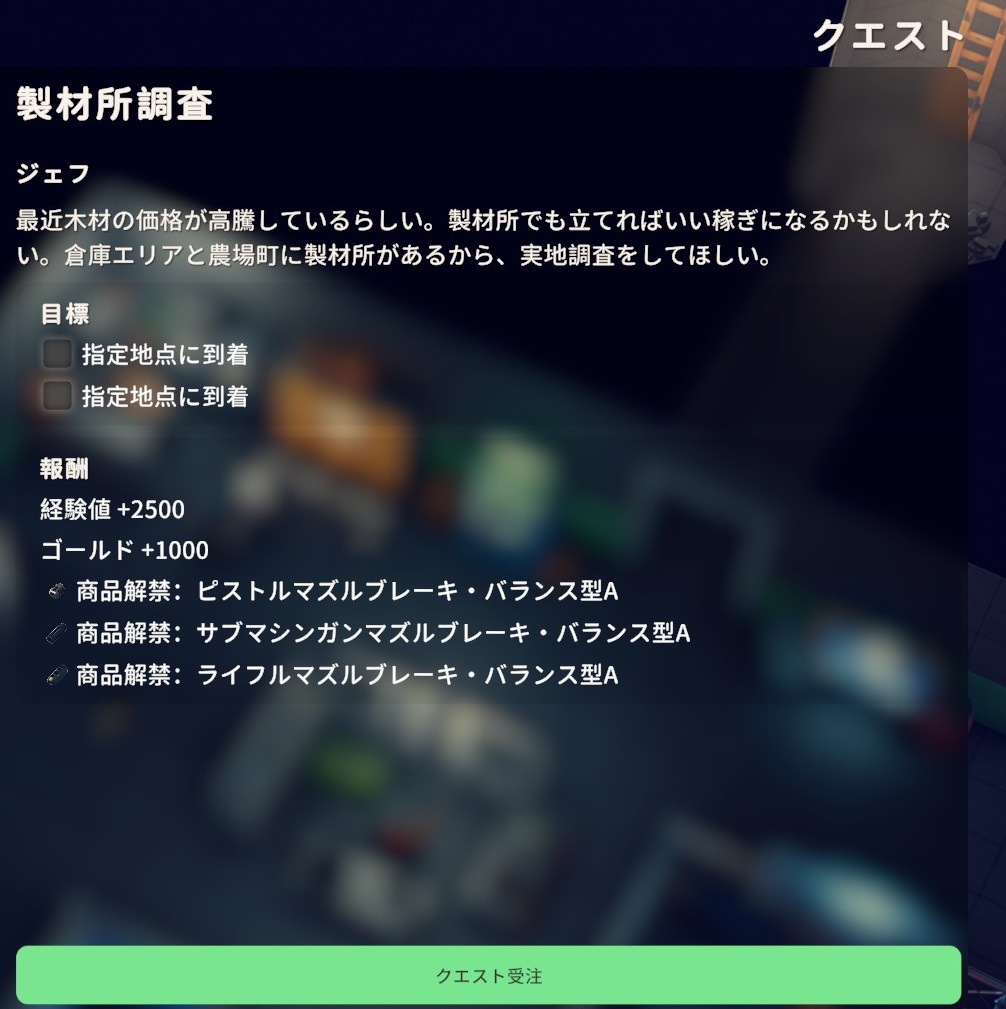

クエスト達成による販売品の増加:主に銃器、弾薬、アーマー、その他回復やバフアイテムなどは、クエストの進行に応じて店売り品が徐々に解放されるようになっています。このためクエストが進行すればするほどロスト後のリカバリーが簡単になるので、クエストを優先的に消化していく事も本作では重要になります。

設計図確保によるクラフトアイテムの増加:本作では探索中に設計図を見つけられるようになっており、設計図を無事に持ち帰ると、設計図に応じた武器や装備を作れるようになります。店売り品がお金だけで解決出来るのに対し、クラフトアイテムは素材を日ごろからコツコツと集める必要がありますが、代わりに店売り品より性能の良いアイテムが多いのが特徴になっています。

装備がすべてロストしても、確実に成長しているという事実は、ロストする事に対するストレスをある程度低減し、無限に続く中毒的なゲームサイクルを形成しています。

↑ゲーム進行度に応じて建てられる施設が増えていき、拠点でやれることが増えていく

↑探索で集めたアイテムを使ってスキルを解放する事ができ、永続的にステータスが強化される

↑クエスト報酬に新商品の解禁や、設計図の贈呈が設定されている場合が多い

買ったり作れるようになるアイテム自体は少し古いアイテムである場合が多いのだが、

完全ロスト時にまた1から探す羽目になるよりかは有情となっている

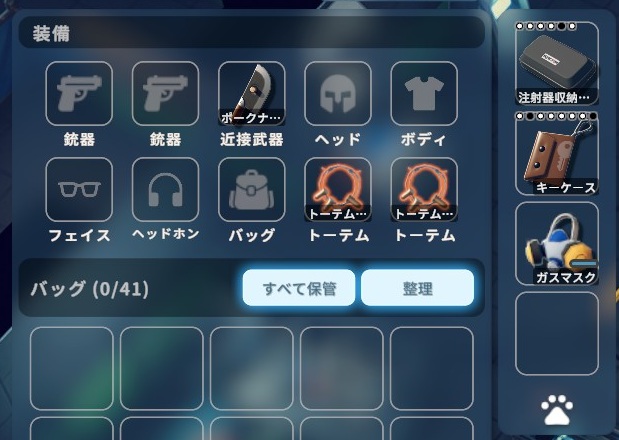

補足:安全コンテナ(セキュアコンテナ)の存在

本作にも、本家の脱出シューターと同様に、倒されてもアイテムをロストしないインベントリ枠が存在します。主人公のアヒルは常に一匹の犬を引き連れているのですが、この犬に持たせたアイテムはやられてもロストしないという仕様があり、スキルツリーの成長枠に応じてこのインベントリ枠は拡張され、最大で4つまで犬に持たせる事が出来るようになります。

このため探索で常用したいほど便利だが、貴重品故に持ち込みにくいアイテムを持たせて置いたり、探索中に見つけた貴重品をしまったり、死期を悟ってもうダメだと思ったらどうしてもロストしたくない装備品だけ急いで外してしまったり、色々な使い方が可能になっています。

また犬に持たせるアイテムに関しては、重量の影響を全く受けないという特性があり、レアだけど重過ぎて持ち帰れないアイテムを犬に持たせるといった使い方もあります。

この枠の存在が、プレイヤーの精神的な安全弁として機能しており、初心者でも一定のリターンを確保しながら探索に挑めるようになっています。

↑画像右側の3つほどアイテムを収納しているのが安全コンテナ

また画像はロスト直後のものになっているのだが、コンテナ枠のアイテム以外にも

近接武器とトーテム(所謂アクセサリー枠のアイテム)だけはロストしないようになっている

このため装備品をロストしないように近接武器とトーテムだけ装備して、

裸一貫の失う物がない状態でアイテム収集するといったプレイも可能

②「難易度システム」による間口の広さ

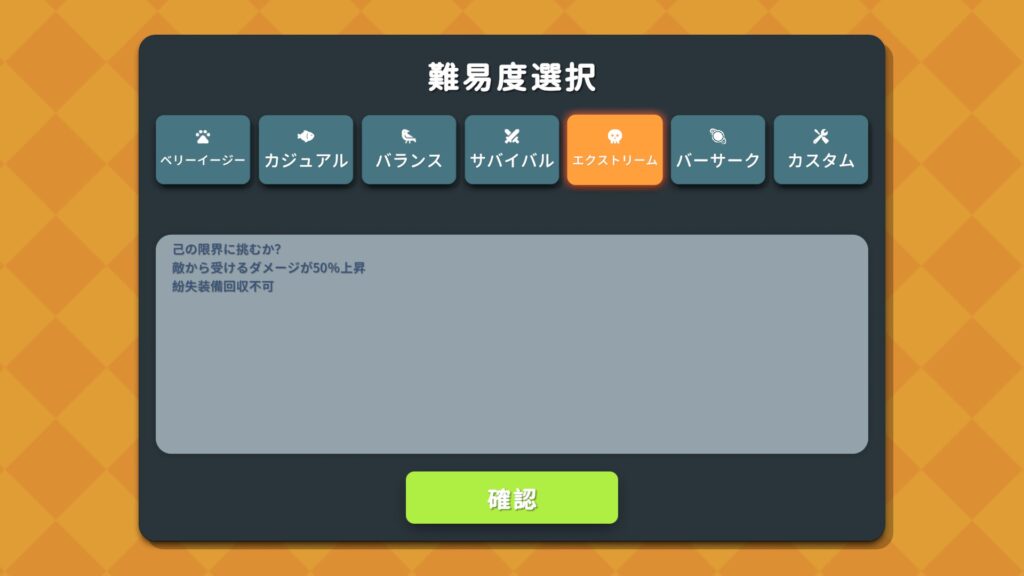

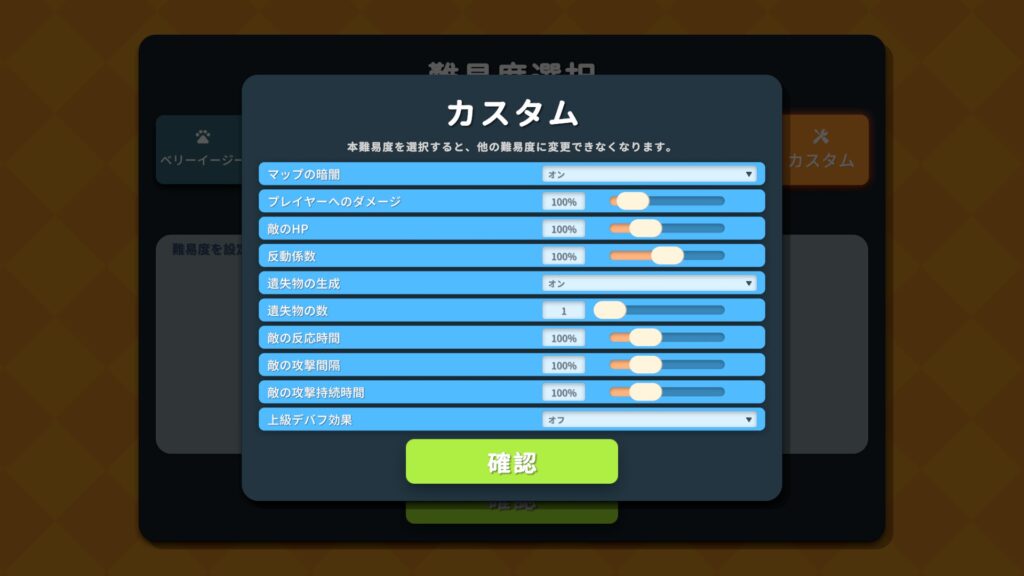

本作はソロゲーという事で、「ベリーイージー」「カジュアル」「バランス」「サバイバル」「エクストリーム」の5つが基本として、クリア後に追加される「バーサク」と、実績が解除出来なくなる代わりに細かく難易度設定を調節出来る「カスタム」の全部で7つの難易度が存在します。

特に差が大きいのが「エクストリーム」と「バーサク」の2つかそれ以外で、この2つの高難易度では、倒された際に一発確定アイテムロストなのに対し、それ以外の難易度ではアイテムがその場にドロップし、もう一度死ぬ事なくその場所まで行けばアイテムが回収出来るようになっています。

このため例えば筆者の場合、適度に難易度を求めつつも、毎回ロストしてしまうと途中で萎えやめてしまいそうな気がしたため「サバイバル」で遊んだのですが、こういった感じで各々の需要に合わせて難易度を調整出来るのが、本作の魅力の1つとなっています。

なお【気になる点・注意点】で後述しますが、ゲーム中盤あたりまでは「エクストリーム」の方がやり応えがあって良いのかなと感じていたのですが、ゲーム終盤を考慮するとアイテムロストに保険がかかる「サバイバル」以下でないとかなりマゾい事になるので「サバイバル」以下で遊ぶ事を筆者としてはオススメしておきます。

↑難易度はカスタム含めて全部で7つ存在する

またエクストリーム以上では紛失装備回収不可と

敵にやられた初回時点でアイテムを完全ロストするようになっている

(※サバイバル以下だと敵にやられても1回だけ回収のチャンスを与えられ、

回収前にもう一度自キャラが死亡したら完全にロストするといった形式になっている)

↑実績解除不可というデメリットがあるため1週目からいきなり遊ぶ事は少ないと思うが、

自分で難易度を調節出来るカスタムも存在する

③勢力間同士で争う

本作の同系統のゲームであるゼロシーベルトでもそうだったのですが、NPCにも勢力の概念があり、異なる勢力同士ではプレイヤーを差し置いて戦闘状態になるため、ソロゲーでありながら漁夫の利を狙うという脱出シューターの面白いポイントが再現されています。

特に本作の敵キャラのAIは、一度ターゲットを決定したら見失うか倒すまで追いかけ回す所があるので、ボスキャラが他勢力を攻撃している間に横槍を入れれば、ほぼ先手を取る事が出来たり、ボスキャラに追跡されつつも他勢力NPCがいる所を強引に突っ切っる事でNPC同士で争わせたりなど、一定の戦略性があります。

↑ボスが他NPCと敵対するタイプなら、誘導して無理矢理戦わせるといったプレイも可能

④多様な武器カスタマイズと硬派な戦闘デザイン

本家本元と同様に、多様な武器MOD(ここでいうMODはスコープやフォアグリップなど、所謂武器パーツの事を指す)が用意されており、例えば射程距離を優先するのか、連射時の反動制御を優先するのか、ADS速度を優先するのか、エイム中の移動速度を優先するのか、など様々なプレイヤーの好みに合わせたカスタマイズが可能になっています。

また本作は見降ろし型シューティングゲームになっているわけですが、音の方向性の概念があったり、敵の頭を狙うように攻撃するとちゃんとヘッドショットの概念があったりなど、武器種に応じて距離減衰が存在したり、硬派な戦闘デザインもそのまま再現されているのが特徴となっています。

↑武器には最大5つまで追加でパーツを付ける事ができ、

全体的に操作性を改善するものが多い

↑ヘッドショットが決まった時はかなり気持ち良い

副次的な要素であるが銃の発射音などもかなりしっかりしている

⑤自身の好みに応じてカスタマイズできるMODの存在

基本的に公式でサポートされてなければ、MODの存在に触れないようにしているのですが、本作はSteamワークショップに対応しており、開発メーカーもMODにかなり寛容な環境が整っています。

MODの中にはアイテムのレア度に応じてカラーリングする事で視覚的にわかりやすくしたり、クエスト目標がどこにあるのかMAP上に示してくれたりなど、主に利便性を上げるようなものが多いですが、中には1人称視点や3人称視点で遊べるようになったりなど、ゲーム性を大きく変えるものまで、発売間もないにも関わらず様々なMODが存在しています。

難点としては、本作は中国のbilibiliがパブリッシャーとして関わっている事からもわかる通り、中国圏のゲームであるため、MODに関しても中国語で記載されているものが大半にな事が挙げられます。現代では翻訳機能を活用する事で内容を簡単に把握できるようにはなっていますが、MODを導入する場合一々翻訳を通して確認する必要が出てきます。

↑三人称視点に変更するものなどゲームプレイに大きく影響するようなmodも存在する

ただ見下ろし視点のゲームを無理矢理三人称にしているだけなので

敵の頭を直接狙える状況下でも土嚢があると阻害されたり、視覚的な混乱は起こりやすい

気になる点・注意点

①最終面でゲーム性が180度変わる

前述したように、脱出シューターというと、探索中に死なないように装備やアイテムを固めつつも、道中で拾ったアイテムをちゃんと持ち替えられるように重量バランスやアイテムスロットを調整したり、1回辺りの稼ぎを重視して探索を継続するか、あくまでロストを避けつつアイテム確保を優先して早めに撤退するかなど、あくまでアイテム収集を中心とした駆け引きがゲームの醍醐味になっています。

しかし本作の場合、最終面になると戦闘システムに大きくフォーカスされ、アイテム収集要素が最低限になるという方向転換が発生します。このためあくまでタルコフライクなアイテム収集が楽しくて遊んでいたプレイヤーからすると、ゲーム性が変わり過ぎてプレイ意欲が下がるという現象が発生してしまいます。

一応なぜそんなに大きく方向性が変化するのか考察してみると、おそらく今まで貯めてきたアイテムや装備をフル活用する場として最終ステージが用意されており、総力戦にするために戦闘面にフォーカスしたのかなと思われるのですが、この点は後述する要素もあり好みが分かれ易いのかなと思う所もあります。

↑エリアは全部で5つ存在するのだが、最終面はネタバレ対策で伏せてある一番下が該当する

プレイ時間の大半は中央の農場町エリアで過ごす事になるので、

プレイ時間全体で言うと、最終面自体はそこまで長くないのだが、

あまりにも今までとゲームの方向性が変わるのでそのギャップに面食らうかもしれない

②ゲーム後半で活用する属性システムのバランスが極端

本作は中盤までは一般的な探索系ゲームと同様に、使い勝手の良い銃器が出てきたらそれに乗り換えていくといったプレイスタイルになっており、装備重量に余裕が出てきたら重いけど硬いアーマーを装備したり、戦闘における安定性を重視するか、探索での快適性を重視するか考えながら装備を整えたりするようなゲームになっています。

一方でゲーム後半まで行くと、プレイヤーも敵も属性武器というのを新たに活用するようになるのですが、これがかなり極端なバランス調整になっています。

例えば中盤頃に訪れる農場町というマップには様々なボスキャラがマップ内に出現するのですが、その中の1人にハエ隊長というボスがおり、このボスは毒属性の遠距離攻撃をやってくるのですが、この毒が無対策だとかなり強力で、状態異常が累積する関係上、数秒間真正面から戦うだけで毒によるとんでもないdotダメージが累積する状態になり、回復が間に合わずにそのまま死んでしまうような強敵になっています。(※ただし農場町で出現する初見殺し感の強いボスはこのハエ隊長ぐらい)

一方で対策として毒の状態異常を完全無効化するアクセサリーが用意されており、これを装備するとdotダメージを完全無効化出来る分ダメージ量が大幅に下がり、かなり簡単にボスを倒せるような仕組みになっています。

このためゲーム後半のボスの大半がこの属性システムを活用する関係上、初見殺し感が強く、特に前述した通りにゲーム性が戦闘に重点が置かれるにもかかわらず初見殺しに寄っているので、ボスの対策をしたら数で襲い掛かってくる道中の雑魚敵の方が強かったといった感じになりがちです。

初見殺し系の敵というのはアイテムロストのシステムとも相性が悪く、折角重装備で固めてボスに挑んだら初見殺しで装備をロストしたとなると、なんともやるせない気持ちになります。(実際筆者が後半のボスで初見殺しでやられた時は、難易度が「サバイバル」だった関係上、保険がまだ1回あったので良かったのですが、これが「エクストリーム」だったらもうゲームを辞めてこのレビュー記事を残す事もなかったかなと思います。)

↑かなり極端な事例だが、動画はハエ隊長の場合

属性ダメージは基本的に毒に限らず基本的にdot系のダメージになっているので

無対策時は回復が追いつかないレベルできつく、対策装備を持ち込むのがほぼ前提になる

終盤はこういった無対策だとほぼ初見殺しでやられるパターンが多いので、かなりバランスが極端

おわりに

以上が、「エスケープ フロム ダッコフ」の紹介記事になります。

本作は、ハードコアなジャンルの魅力を、親しみやすいビジュアルと遊びやすさで体験出来るようなゲームになっています。全ロストの緊張というスリルを味わいながら、確実な成長という安定した報酬を追求できるそのゲームサイクルは、一度ハマると夢中になる要素が満載です。

なにより1800円とお値段もリーズナブルなので、後半の主にバランス面の難点を考えても、値段を踏まえれば十分リターンがあるものと言えるのではないでしょうか。

本作の主に中盤までの探索が楽しいと思えたプレイヤーは、既に何度か紹介しているゼロシーベルトに触れてみるのも面白いのではないかと思います。

コメント