公式PV

はじめに

今回はアプデによって進化し続けた結果、今年で9年目に突撃した宇宙探索ゲームであるノーマンズスカイについて感想等も交えつつ紹介したいと思います。本作は2016年発売当時はその完成度の低さから大不評だったのにも関わらず、その後精力的にアプデによる改善・追加された結果、スペースシムを代表する一作にまで成長したゲームになっています。

スペースシムというと宇宙探索・サバイバル・交易による経済・宇宙での大規模戦闘など、一口に宇宙と言っても様々な方向性のゲームが存在しますが、本作は特に探索に重点を置いた作品になっており、そこにオマケ寄りでサバイバル・交易・戦闘がくっついたようなゲームです。

今回の執筆理由としては、8/27に大型アップデートが入り、コルベット艦という新たな船を作れるようになる大型アプデが入ったため、これを機会に筆者も数年ぶりに1から遊び直したため、折角だから記事にしようと思った次第になっています。

ノーマンズスカイの基本的な部分を紹介しつつ、近年のアプデ内容にも触れているので、未プレイヤーも過去に遊んだ事ある既プレイヤーにも楽しんでいただけたらと思います。

基本①大宇宙を探索せよ

本作は宇宙探索に重点を置いているだけの事はあり、非常に多種多様な環境が用意されているのが特徴です。

例えば惑星の数1つを取ってみても非常に膨大なものとなっており、約1800京個以上(ただしこれは後述する惑星追加アプデ前の数字なので、現在ではもっと多い)もの惑星が存在すると言われています。数が膨大過ぎてイメージしにくいと思うので、もう少し具体的に述べると、本作には255の銀河が存在し、銀河1つ1つに数百~数千億個の星系が存在し、更にその星系内に大体2~6個の惑星が存在する形になっています。

そうして無数に存在する惑星1つ1つを探索するわけですが、この惑星も現実の惑星並のサイズが用意されているため、何もかもが桁違いなのです。

ただ惑星の数自体はあまり重要なポイントではなく、むしろ惑星環境自体が多種多様である点が本作の魅力的なポイントになっています。

惑星は大きく大別して①基本的な惑星の種類(地球型、月型、火山型、寒冷地型、現実的な光景から逸脱したエキゾチック型など)②惑星環境(異常気象や異常現象の有無)③有人or無人、有人なら三大種族のうち誰が主体か ④生態系(動植物の見た目や、プレイヤーとの敵対関係など) ⑤惑星そのものの色合い といった要素で差別化されており、惑星毎に雰囲気が大分異なるのが本作の売りです。

↑左の画像で光っている点1つ1つが星系で、星系内には右画像のように星がいくつか存在する

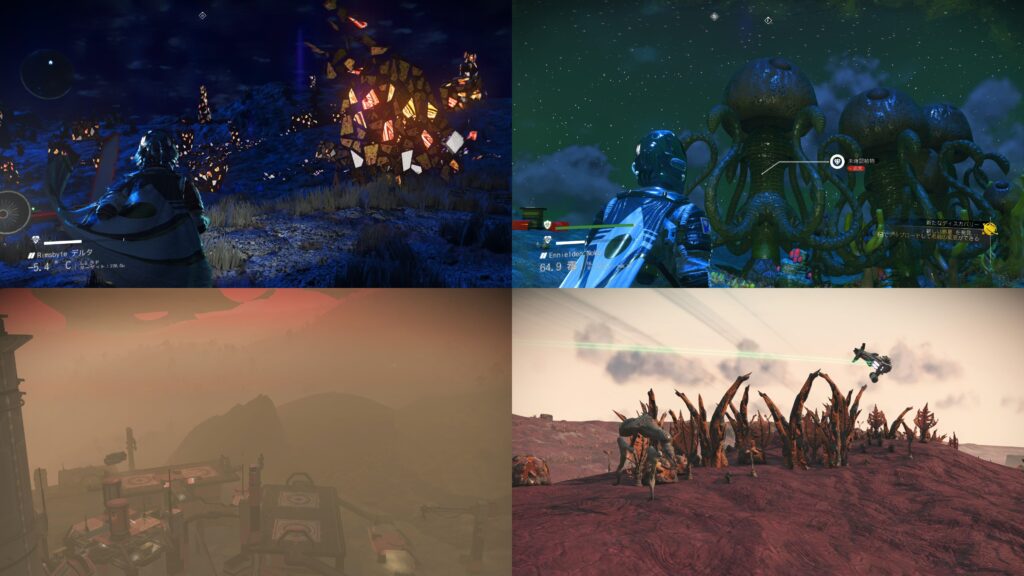

↑惑星には様々なパターンが存在する

生えている植物が完全に機械化していたり(左上)、冒涜的な見た目の大樹が生えていたり(右上)

常に砂嵐に覆われた砂漠地帯や(左下)、巨大生物が闊歩する高熱地帯など(右下)

惑星1つにつき1つのバイオームを担当しているイメージ

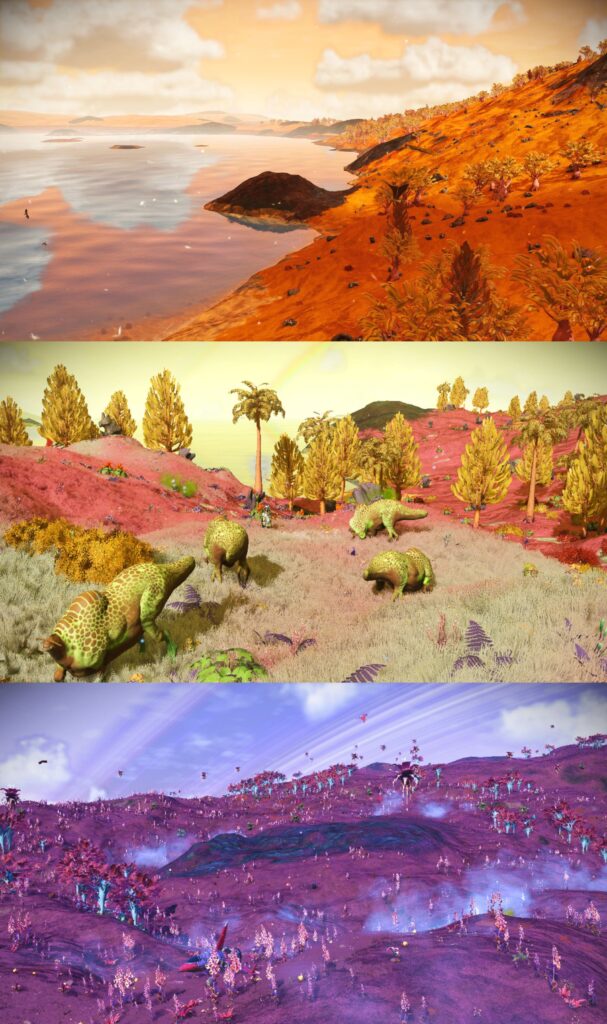

↑同じ型の惑星だったとしても、その内容は異なる

画像は楽園型惑星(地球型と呼ばれたりする惑星)の例

1つ目星は秋っぽい色合いで落ち着いた雰囲気だが地上生物が存在せず、

2つめは惑星の雰囲気は1つめと似ているが色合いが少し奇抜で地上生物が湧き、

3つ目は赤みがかった色合いに、空中を浮遊する植物が湧いたりなどファンタジーぽい

↑空中浮遊する植物は一見惑星生成ミスで宙に浮いてるだけのように見えるが、

実際に観察してみるとクラゲのように漂いそういう植物である事がわかる

↑中には常に画面が白黒状態になる惑星なんかもあったりする

ただ単に夜で真っ暗なわけではなく、昼であろうとこの白黒状態に

↑異常気象もこのゲームの華

死にはしないが巻き込まれた時の派手さが凄い

↑なお地味ながらも新作スペースシムが出るたびに評価が上がっている要素として、

惑星間移動をシームレスに行える点も挙げられる

このおかげで惑星探索における没入感が増している

発展:紫色星系の追加

ノーマンズスカイの星系は、基本星系(黄色)とRGB星系(赤緑青色の星系で、色毎に専用の装備を用意しないと、訪れる事が出来ない)の4つのパターンで構成されていたのですが、今年(2025)の2月辺りのアップデートで新たに紫色星系が追加されています。

RGB星系は基本星系のマイナーチェンジ的な側面が強かったのですが、紫色星系は独自色が強まっており、地形生成パターンが既存の星系より極端になりやすい(より巨大な山や深い海が生成されたり、巨大な平地が生成されたりなど)他、この星系にしか登場しない巨大ガス惑星や海洋惑星が追加されていたりします。

そもそもこの紫色星系は、メインクエストを完走したうえで、いくつかの前提クエストをクリアしないとマップ上に出現しない(=行けない)星系になっているので、新たな探索に飢えているプレイヤー向けの要素となっています。

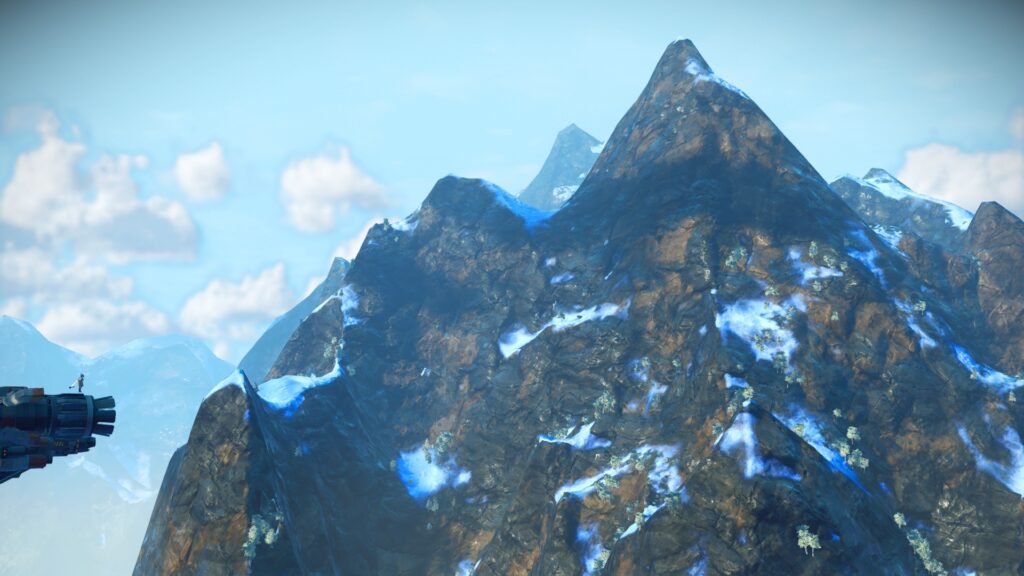

↑紫色惑星だけの惑星もあり、全体的に既存惑星より神秘的になりやすい気がする

↑地形生成もかなり極端になるため、高低差が激しく雄大なものに

基本②クエストを頼りに進行せよ

本作は簡単なチュートリアルを終えた後に宇宙へと放り出され、何をしたら良いのかわからないままに宇宙探索が始まるわけですが、そういったプレイヤーを助ける要素としてクエストも存在します。

主に①メインクエスト②サブクエスト(サブシナリオ)③繰り返し挑めるミニクエスト の3つにわけられ、このうち主に①のメインクエストが、本作の基本的なゲームシステムを学びつつ、舞台となる大宇宙の謎を一部解き明かすようなものになっており、このメインクエストを遊べば本作の基本的な部分はある程度わかるようになっています。※メインクエストはストーリーが後半はかなり素直なのに対し、前半はSFらしく未知に未知を重ねる展開なため、前半で置いてけぼり感を食らって脱落している層が一定数いるのではないかと思われるのが少々難点。

一方で②サブクエストは新要素(新装備)を解放したり、新要素のチュートリアルになっているようなものが多く、最後の③ミニクエストは単純な金策に活用出来るようなものとなっています。

↑メインクエストでは(ノーマンズスカイにおける)宇宙の謎を追う事になる

クエスト進行を進める上では各種システムを活用する必要があるため、チュートリアル的側面も

※クリアの目安としては20~30時間程度

基本③様々な船を乗りこなせ

宇宙探索の相棒となるものがやはり宇宙船です。本作では小型船、後述するコルベット艦、貨物船の3種類が存在し、このうち貨物船は拠点のようなもので自由に操縦出来るわけではなく、コルベット艦は作成までに一定のハードルがあるため、基本的には小型船を乗り回す事になります。

小型船は更にシャトル、戦艦(※ゲーム内翻訳が戦艦なだけで、正確には戦闘機)、輸送船、探査船、外来種船の5つが基本的なものとしてある他、後から追加されたソーラー船や生物船、作中で敵対するセンチネルという勢力専用であったインターセプターなどに乗る事が可能になっています。

これらの小型船は種類ごとに基本的な形の傾向性自体は決まっているものの、複数のパターンが存在し、自分の好みに合う理想の小型船を見つけるのもの本作の楽しみの1つになっています。

小型船は性能と外観の好みを両立しようとすると、昔はかなり手間暇のかかる厳選作業が必要だったのですが、昨年(2024年)3月のアップデートの影響で自分でパーツを組み合わせて作れるようになっており、かなり楽になっており驚きました。※ただし作れるのは戦艦、輸送船、探査船、ソーラー船の4つだけ。また難破船などを解体するなどして、パーツを自分で集める必要がある。

↑小型船と一口に言っても船の形は様々

単純に性能で見繕っても良いし、見た目に拘っても良い

↑同系種であっても翼の形やコクピットの形などで色々印象は変わってくる

画像は探査船の例

↑ソーラー船やインターセプターは、後から追加されただけあって変形ギミックが格好良い

動画はソーラー船を一望したもの

発展:自作出来るコルベット艦の追加

今回の目玉アップデートであるコルベット艦。一般では流通しておらず、自分で1から組み上げてる必要がある船になっています。コルベット艦自体は店売りのパーツで最低限のものは組める一方で、それ以上のパーツは探索で集めないといけないので、自分の理想の船を組もうとすると中々大変なものになっています。(※パーツ自体は任意のパーツと交換出来るシステムもあるが、探索で見つけたパーツを交換に使用するので、どっちみち探索は必要)

実用性の観点で言うとコルベット艦は船内に一部拠点施設を建てられるようになっており、特に保管庫の類を設置出来るため、移動拠点として活用出来るのが非常に便利な他、オートパイロットシステムを搭載できるため、自動走行させながら船上から探索したりといった事も可能です。

パーツの設置向きが一部固定だったりするなど、コルベット建造自体は一部制限があり融通が利かない所もありますが、一方で最低要件を満たしていれば見た目がどうであれ良かったり、パーツ配置を色々工夫すれば、現行でも多種多様な船を自作出来るようになっているのが非常に魅力的です。

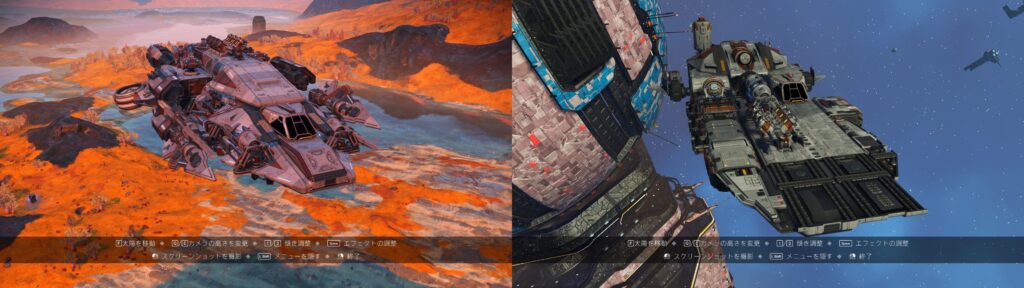

↑店売りパーツだけでもこの程度のものは組め、コルベット船として最低限の要素は満たせる

そのためこれを土台に少しずつパーツを集めていくのが既定路線になると思われる

↑自作で組んでみたオリジナル船2例

単純にゴテゴテに盛ったり空母風にしたり色々作れる

↑もう一例、版権物の艦船を自分で組んでみた例(画像は機動戦士ガンダムに出てくるムサイ)

色々と配置を工夫すれば、現状でもそれっぽく組んでみることは出来る

↑最低要件さえ満たせば飛ぶので、最早船ではない何かを飛ばす事も出来る

↑自動操縦機能でコルベット艦のパーツ探しをやっていた時の様子を撮ったもの

自動操縦は一定速度でそのまま前進or特定惑星への移動の2択から選べる

山にぶつかりそうになっても回避したりしてくれるため、思ったより便利

基本④:野生動物を探し求めよ

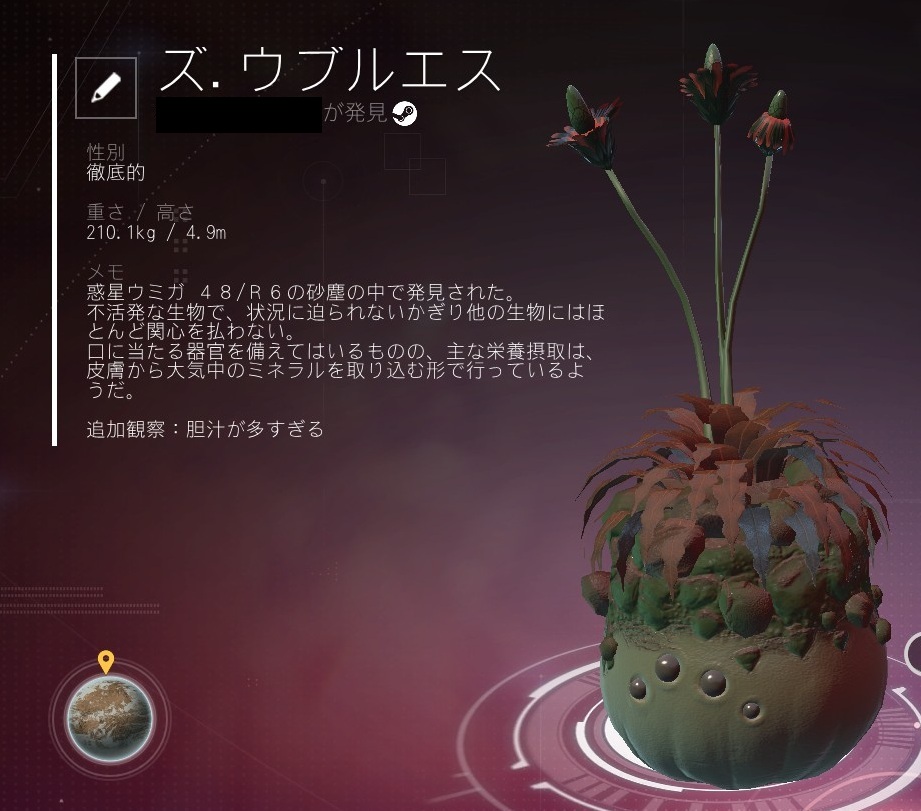

これは個人的な好みもあるのですが、野生動物探索も本作の面白いポイントです。野生動物を探す意味自体は、スキャン(撮影)による金策ぐらいしかないのですが、星によって生態系が丸っきり変わるため、見ていて面白い要素になっています。

またこちらも実用面では今一なのですが、野生動物は餌を与える事で殆どの生物をコンパニオン化出来るようになっており、ペットとして愛でる要素が一応あります。同系種であっても十数cm~最大8mと千差万別になっており、特に巨大生物の類は非常にインパクトがあり、ついつい仲間にしたくなります。

ほぼ観賞用ですが、コンパニオンが産んだ卵を遺伝子操作してサイズやカラーを変更するといった芸当も可能なため、野生動物目的での探索というのも結構面白いものになっています。

↑同種でも全くサイズ感や見た目が異なる

画像は二足歩行生物ストライダー種の例

左は約20cmと小さい上に頭が昆虫じみたものだが

右は一般的なストライダー種の見た目でありながら全高8mに及ぶ

↑生物種は非常に豊か

頭が植物になっているものや機械生命体までいる

↑表記上の最大サイズは8mだが、中には明らかに8mどころではない巨大生物もいる

この手のタイプはデカすぎて騎乗した時の視点の高さ凄い

↑なお図鑑(メモ)も用意されており、こういったものを読むのも楽しい

↑野生動物探しで言うと、海外wikiにこういうサイトもあったりする

このサイトでは実際の目撃報告を座標付きで紹介しているため、

特に外見に拘りたいプレイヤーは参考になる

基本⑤:色々用意されたサブコンテンツ

敵との戦闘・釣り・村の運営(開拓)・トレード経済・料理といった宇宙探索以外のサブコンテンツと言えるような要素も用意されています。ただしこれらの要素はあくまでオマケ寄りであり、基本金策や物資集めも兼ねて触る程度のものになっています。

例えば戦闘1つを取っても、宇宙戦はオートエイム(オート追従)がありますし、地上戦も装備が整っているかどうか(事前準備)が重要であって、戦闘中は最低限の回避行動を取りつつ攻撃しているだけで簡単に勝てます。

釣りはそもそもやらなくても困りませんし、村の運営(開拓)はこのゲームでは珍しくそれなりに大きい村が作れる一方でそこまでいくのに生半可ではない時間がかかりますし、トレードによる交易もそれ以上に簡単に稼げる金策があったりします。

※料理だけは本作最高効率の金策になったり、生きたフリゲート艦という特殊な船を育成するのに使えたりする

ただ別にこれらの要素が虚無というわけではなく、宇宙探索における気分転換に丁度良い感じのサブコンテンツになっています。

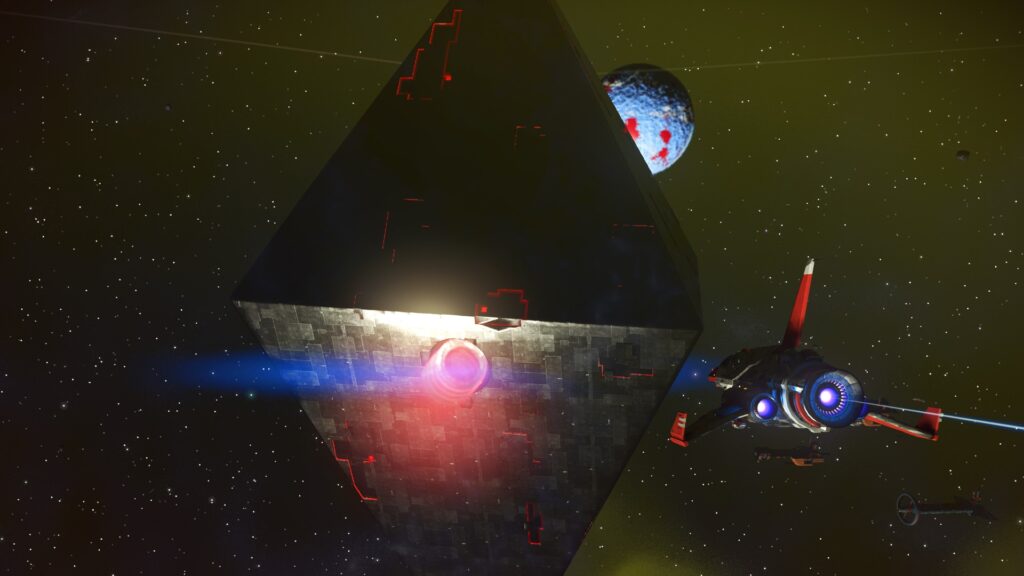

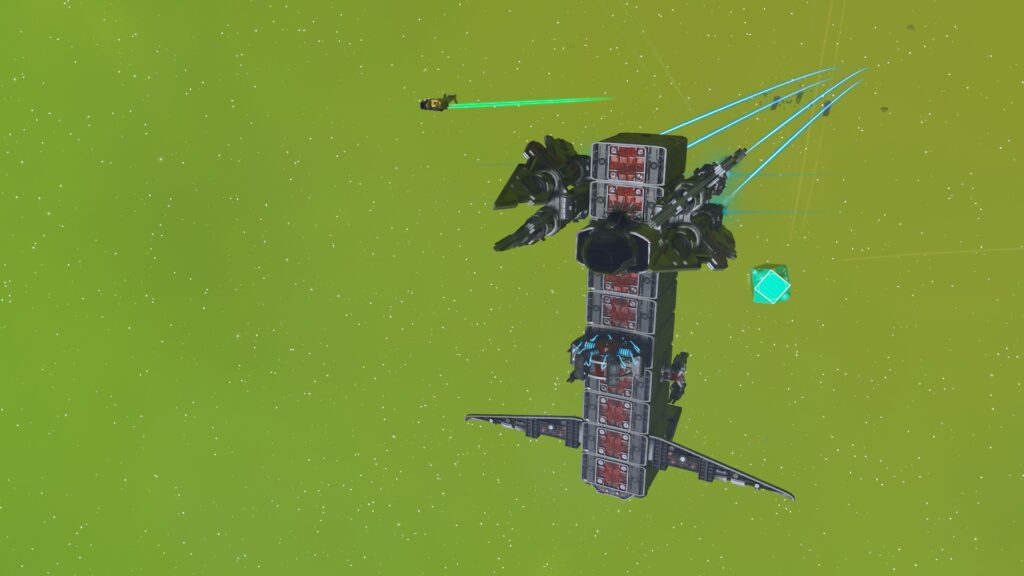

↑宇宙戦は特定ボタンを押すことで相手を自動追尾し続けるため

よっぽど最初からボロボロな状態で巻き込まれないと死ぬ事はない

↑地上戦は強敵戦があったりなど宇宙戦に比べるともう少し派手になる

ただこちらも装備が整っているかどうかが重要で、テクニック等はあまりない

↑釣りもシステム的には大分単純

極まれにしか釣れないレア種などもあるので、コレクター要素が強い

↑開拓は最終的に大規模な拠点を作れるのがメリットだが、単純に時間がかかりハードルが高い

本作では珍しい大規模な人口密集地を作れるので、ハウジング的な需要の方が高いかも

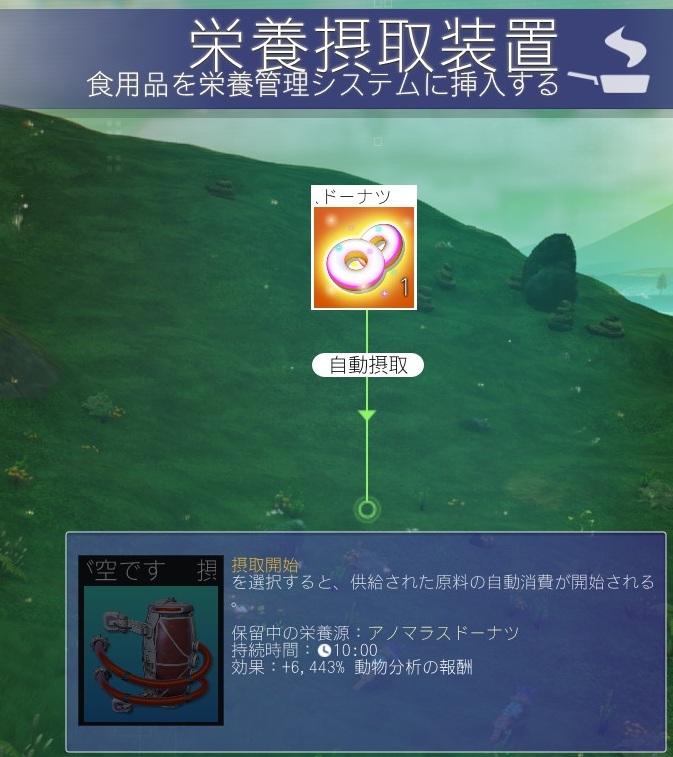

↑料理に関しては栄養摂取装置で摂取するとバフが入る

そうすると飛んでもない金額が手に入るようになるため、料理を頑張る価値はある

※バフは基本的に加算だが、料理バフは別個で乗算されるため数値が飛んでない事になる

通常時は盛っても2万%が限界で左画像のように10~50万が限度だが、

料理バフで2万%×6500となり、900~2800万と作中随一の収益になる

基本⑥:雰囲気で楽しめるマルチ要素

本作はマルチプレイに対応しております。一般的なマルチプレイのように複数人で集まって一緒に冒険するといった事も出来ますが、マルチプレイをONにしておくと、MMOみたいな感じで探索している惑星に他プレイヤーの建築物が立ってたり、他プレイヤーと遭遇したりといった事があります。特に初期の方にある惑星や、資源が豊富な惑星などには一定数プレイヤーがいたりするため遭遇率が上がります。

出会った所で基本的には何かあるわけではなく、互いに素通りするだけですが、1人で探索するだけだと寂しい所もあるため、こういった一期一会の出会いも中々楽しい所です。

↑人が作った建築物がそのまま配置されていたりもするため、その足跡を感じられる

↑ストーリーでも訪れるアノマリーは、研究施設兼マルチプレイの集会所のようになっている

ここで他者の存在を感じられる他、人のコルベット艦を見て制作の参考にしたりも出来る

基本⑦:アプデ内容のチュートリアル&息抜きに最適な共同探検

本作には共同探検といって、最初からやり直しになる代わりに、シーズン毎に掲げられた目標を達成する事で報酬が色々貰える共同探検というモードがあります。共同探検はメインのセーブデータとは別の扱いになっており、探検中にいつでも切り替えが可能なので、ちょっとした気分転換にも最適なモードになっています。

今シーズン(シーズン19)でいうなら、目標の1つにコルベット艦の作成があり、コルベット艦の扱い方を学ぶには最適なモードなうえで、報酬にもコルベット艦のパーツ(共同探検報酬限定パーツ)が用意されていたりします。

共同探検は期間限定(なお年末に過去のものが復刻)な代わりに更新頻度もアプデに比べて高いため、どちらかというとノーマンズスカイを継続的&長期的に遊びたいプレイヤー向けの要素と言えます。

↑基本的に自由探索な本編と異なり共同探検では明確な目標&ゴールが設定されているため、

メリハリあるプレイを求めているプレイヤーにはむしろこちらの方が刺さるかも

オマケ:かなり融通の利く難易度設定

本作はゲームとして見た場合、ある意味簡単な部類だと思いますが、細かく難易度設定が可能です。特に個人的に驚いたのは、金銭の消費や資材の消費などを増やしたり(ハード化)、逆に減らすどころか無消費に出来たりもします。これをプレイ中もいつでも変更できますし、変更した所でペナルティもないので、かなり融通の利く難易度設定になっています。

こういったチート系よりの設定以外にも、ダッシュのスタミナ消費をなくしたり、店の在庫だけを増やしたりなど、色々と細かく調整出来るようになっているので、自分のプレイスタイルに合わせて設定出来ます。※筆者も今回のプレイでは、アイテムの在庫を増やす設定を利用しました。

↑基本な難易度設定から利便性関連まで細かく設定可能

注意点①:バグ自体は結構目立つ

仕方ない部分ではありますが、特に大型アップデートが入った直後を中心にバグがある程度目立つゲームにはなっています。筆者の場合は幸い致命的なバグに遭遇した事はありませんが、ここらへんはインディゲーな事を考えればある程度は仕方ない所だと思います。

↑筆者が実際に遭遇したバグ

本来そのまま着陸するはずが着陸せずに壁を貫通していくというコルベット艦由来のバグ

着陸時にゆっくり入るようにするなど対策はあるが、どうしてもこういったバグに遭遇する

※動画がカクついてるのは録画ファイルが破損してただけなので別問題

注意点②:事前に抱く印象に比べて1回辺りのプレイ時間そのものはそこそこになるかもしれない

例えばSteamのレビューを見てみると1000時間単位のものがズラッと並んでおり、一見ハマる人がハマれば、のめり込むように遊んで1000時間に到達するゲームのように思われるかもしれないのですが、これは9年間続いているという面が大きく、人にもよりますが、しっかり遊んでいる人でも基本的には40(50)~100時間ぐらいで満足する人が多いのではないかと思います。

というのも最初に紹介したように、惑星自体は様々な構成のものが無数に存在するのですが、一方で様々なパターンを細かく変えて生成する事で少しずつ差別化している事もあり、そういったパターンを段々把握出来る頃になると、惑星探索の新鮮味がかなり損なわれてしまうため、特定の組み合わせの惑星を探す!など、自力で目標を立てられるようにならないと、中々続け辛いです。

ただ例えば50時間とか60時間で満足して辞めてしまったとしても、本作はシーズン毎に内容が変わる共同探検や、精力的なアプデで1年に2回~3回は大きな追加・変更点が来る事もあり、そういった特定タイミングで触れていく事で、最終的には膨大なプレイ時間に到達するようなゲームになっています。

おわりに

以上ノーマンズスカイの紹介になります。

精力的にアプデされているだけあって、アプデされるたびにどんどん増えていく新要素が楽しいゲームである他、実際に惑星に降り立つタイプの宇宙探索ゲームとしては、現状これ以上のものはないと言えるようなゲームでもあります。

全体的にのんびり遊べるようなゲームになっているので、宇宙の神秘に触れつつゆったりと落ち着いた雰囲気で遊びたい人にはオススメです。

コメント